1月末,國家發改委下發了《分布式光伏發電開發建設管理辦法》,相較于10月中旬發布的征求意見稿,略有改動和刪減。

新版的管理辦法為今后五年內的分布式光伏發電項目建設規劃了方向,同時也設定了要求。

總體來看,削弱了分布式光伏項目本身的投資金融屬性,強化了其作為配網側電源,作為微電網、源網荷儲和虛擬電廠中的發電元素的物理屬性。

對于分布式光伏,近些年來能夠受到這么多人青睞,還是在于其多方面的收益來源。

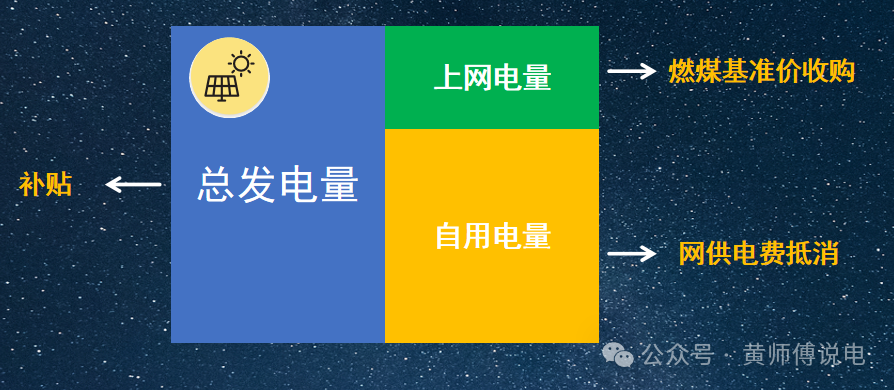

一個“自發自用、余量上網”模式下的分布式光伏發電項目,不論是總體的發電量,還是上網電量和自用電量,都有各自的收益方式。

收益過去時

早期的項目,總發電量會有國家的補貼,最高時可達0.42元/度,而且一補就是20年,有的地方省、市、縣區也會酌情在此基礎上繼續給予財政補貼。

在此之前,國家鼓勵光伏產業更多是在對制造業的直接扶持,使得我國光伏系列設備的制造成本大幅度下降,在全球市場上也逐漸取代美國、日本和德國,獲得了龍頭老大的地位。

當時的電池組件,出口比內銷獲利更大,但隨著國外的反傾銷越來越嚴厲,只向外擴張不是辦法,于是有了和發電量有關的補貼來拉動內需。

度電補貼接棒制造扶持,進一步擴大的內需讓不論是集中式還是分布式光伏項目都成為各地開發的香餑餑。

與此同時,光伏建設的度電成本和度電補貼這兩條線,也在同步走低。

5月31的集中式和12月31的分布式補貼搶裝deadline歷歷在目,一份正式并網通知可能就決定兩個項目的未來收益,就好比8月31日和9月1日出生的孩子明明只差一天,學年卻能夠差上一年。

分布式光伏的余電上網電量一直被電網以當地的燃煤基準價收購,自用電量抵消了同期的網供電量,通過減少同期電費支出的方式獲取收益。

就這樣,總發電量補貼+上網電量電費+自用電量抵消電費就成了分布式光伏項目的三大收入來源。

上網電量的電費由電網公司直接撥付,總發電量的補貼費用由電網公司轉付。

所以一個持有分布式光伏項目資產的企業,統一結算期內要向電網公司開具兩份發票,分別對應這兩部分的收益。

收益變化時

到現在,補貼現在也完成了它的使命,在指引了建設和投資的方向,帶動了裝備制造的加速升級后,雖然留下了一個比較大的補貼空缺,但好在已經退坡至零,待補貼的金額總盤子基本已確定,而隨工商業和部分居民農業電價收取的可再生能源電價附加基金卻會細水長流。

上網電量部分,因為就近消納不了,會偶有棄光棄電,不允許上網的現象發生,電量都沒有了,那還談什么電費收入。

加之各地現在分布式光伏像集中式光伏那樣取消全量固定價格收購的趨勢越來越大,上網電量也不一定還會有旱澇保收的收入。所以上網電量的收入在量和價格兩方面都遭受著影響。

而收益來源的另一部分,自用電量抵消電費,也在受到影響,本質上因為這是一種競品下的定價方式。

某個時段的光伏電量和網供電量互為“競品”,用你不用我,所以用了光伏一度電就是少用電網一度電,也就意味著此刻光伏度電的價值就是同期電網電的到戶電價。

大部分光伏項目的安裝地點在大工業用戶側,基本都是分時電價用戶,同樣一度電抵消峰平谷哪個時段的電量所獲取的價值是不同的。

這樣一來,午間谷時段的廣泛出現就降低了這部分自用電量的收益,每次有地方出臺午間谷電的到戶分時電價政策都會引起當地分布式光伏項目的意見,有的地方征求意見稿半年多仍不見落地。

不過這就是競品定價方式的必然結果,我命不在我。

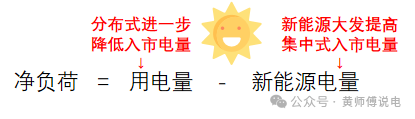

何況午間谷電的出現是整個電網系統“凈負荷變化”的結果,凈負荷就是全社會用電負荷減去風光新能源的出力。

午間時段的集中式光伏發電功率最猛,凈負荷計算公式的減數部分增加,而同樣分布式光伏發電功率也很猛,加之部分工廠午間處于午休階段,負荷較低,也就造成了凈負荷計算公式的被減數部分相應減少。

最終的結果就是午間凈負荷的降低,午間時段成為到戶的低谷電價時段,抵消網供電量的對應電價走低,自用電量的收益也隨之降低。

收益將來時

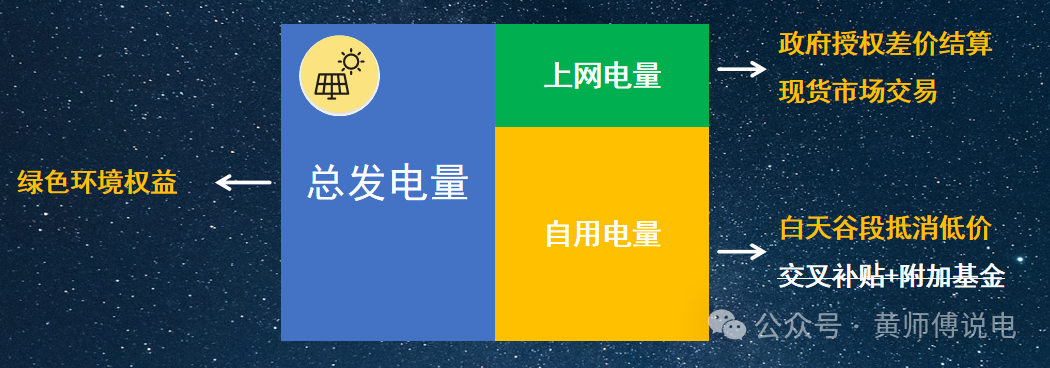

三類電量收益模式的改變直接影響了項目的整體收益邏輯,總發電量不再有補貼撐腰,取而代之的是綠色權益價值的開發。

上網電量的收益我們要從量和價兩方面入手,如果還在統購的模式下棄電將依然存在,而能保住上網電量的方式就是參與市場交易。

不過參與市場交易也就意味著價格不再那么固定,而且參與交易也是有段位的,是全量被動參與交易,接受市場結果,還是全量主動參與現貨,發現市場價格,亦或是部分被動部分主動,這個要看地方政策和主體意愿。

而自用電量部分在正式稿件中有個好消息,征求意見稿里的“自備電廠式”管理沒有落地,暫時不用承擔交叉補貼和附加基金,整個項目也尚不用承擔系統備用費,至少文件落地后的5年是這樣。

那么總的來看,總發電量可以申請綠證,具備綠色環境權益價值,但只有上網電量部分對應的綠證才可以交易。

上網電量部分要看項目是存量還是增量項目,目前136號文的市場外差價結算機制也會適用于分布式的余量上網電量,不過相較于集中式全電量的可預測性,分布式的上網電量預測起來就難太多了。

而申報的預測電量曲線不準確不僅面臨著偏差電量現貨結算的價格倒掛風險,也面臨著日前實際電量偏差過量的考核風險。

所以參考136號文的差價結算機制,機制電價是多少,同類項目是單指分布式的余量還是說全部光伏都合到一起這還要看落地政策。

不過我個人感覺過多的余量上網電量本來就不是分布式光伏項目的本意,那么這些電量想要獲得同等的差價可能性不大。

對于新項目,工商業類型的項目會有自用電比例的要求,上網電量不會像部分存量項目那樣有較大的比例,所以新項目的上網電量收益占比也不會很大,而且文件明顯鼓勵分布式項目開發以全額自用為主。

而自用電量部分的收益還是依照原來的邏輯,繼續按照競品定價的方式,以對應時段到戶電價的折扣方式形成收入,如果項目是全額自用的話,那么這也是唯一的收益來源了。

小結

綜上,過去,現在和將來,三份電量的收益或多或少都發生了改變,而對于一個金融屬性的投資項目來說,回報期內不穩定的收益模型是非常令人討厭的。

但我覺得,單看現在的建設成本,分布式光伏項目還算是不錯的投資標的,但一定要忘記之前那有些夸張的回報周期,畢竟由奢入儉難。

基于此我覺得,對于上網電量部分的收益是一定要研究交易的,就算是個被動入市接受市場價格,也要知道價格是怎么來的。

對于自用電量部分也要考慮組合的接入方式,而不是一個孤零零的光伏項目,他者定價的方式并非不可取,只是要知道那也存在風險的。

而將項目視角轉為用戶視角后,從一個分布式光伏項目到微電網,甚至到向用戶提供全電量的服務可以嘗試,當然這需要更多的專業能力。

既然是高質量發展,那必然這個發展中就會存在篩選,形成淘汰,但也會形成新的模式,遠超現在的想象。

而對于從業者來說,多學習多思考,勤交流多實踐卻永不過時。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9