關于國內碳價看漲,一個流行的說法是,現在碳價太低了,與歐盟碳價存在巨大差距,這可能會增加出口到歐盟的鋼鐵和鋁產品的碳成本,如果價格接近的話,對我們的出口企業將是有利的,因為這可以減少進口商額外支付的CBAM費用。

真的是這樣嗎?讓我們來看一下CBAM憑證費用的計算方式。

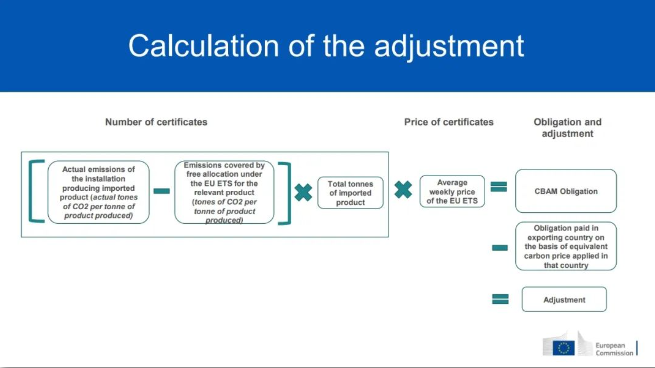

來源:國際貿易中心

上述截圖來自國際貿易中心網站上公開的歐盟委員會制作的CBAM介紹文件,其中對CBAM的計算給出了明確公式,翻譯后的公式如下:

(生產產品的實際排放量-歐盟相關產品的免費排放配額)x產品進口量x EU-ETS每周平均價格=CBAM義務繳納費用

針對“出口國已繳納碳價”這一項,可以引申出一些問題:

1、免費分配的排放配額是否算作已繳納碳價?

2、購買CCER用于抵銷碳排放是否算作已繳納碳價?

3、出口國在國內履約根據組織計算排放量,但CBAM根據出口量計算,那么繳納的碳價如何分攤?

對于第一個問題,免費分配的配額不算作已繳納碳價。

顯而易見的原因是,在計算CBAM義務繳納費用時,已經將歐盟相關產品的免費配額扣除了。因此,出口國的免費配額當然不能計算為已繳納碳價。只有實際排放量超出免費分配部分,需要額外支付購買配額的費用才能計入。

因此,如果企業的碳強度在國內處于領先水平,那么很可能在前期免費分配的配額可以覆蓋履約,這意味著國內碳價的高低不會影響CBAM憑證費用的計算。

相反,對于碳強度較高的出口企業來說,在國內購買的有償配額才能進行抵扣。但對于這些企業來說,也不能說碳價越高對自身越有利。

對于第二個問題,CCER抵銷也不算作已繳納碳價。

歐盟碳市場本身沒有減排量抵銷機制,只能通過配額來實現履約。另外抵銷的邏輯是在實際排放量側減少,而不是和配額一樣作為一種排放額度的類型來實現履約。

雖然在實際操作中CCER和配額好像都是在義務側作用,但其實有所不同,減排量是作用在排放側。而CBAM的排放量申報顯然不能用過任何類型的減排量抵銷,所以采購的CCER也無法計入“出口國已繳納碳價”。

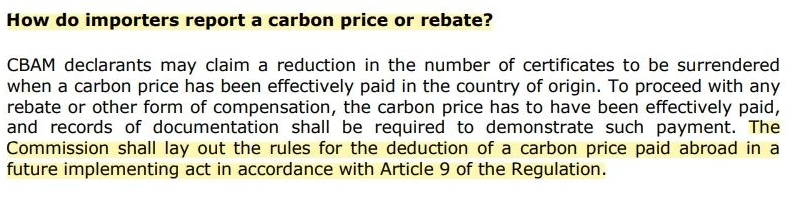

對于第三、四個問題,需待歐盟委員會后續文件明確。

關于“出口國已繳納碳價”的具體計算和資料要求,目前還沒有細則出臺。歐洲委員會將在后續文件中明確相關規則。

根據歐委會發布的CBAM問答文件,出口國已繳納的有效碳成本可以核減一部分憑證費用,但具體計算和資料要求尚未確定。

來源:歐盟委員會

“出口國已繳納碳價”,也就是原文中的“effectively paid carbon price in the country of origin”,對于中國來說就是碳排放權交易制度下的配額購買,而對于采取碳稅制度的國家來說,是在本國已繳納碳稅的抵扣。以上這些都屬于顯性碳價。

有觀點認為隱性碳價也可能會納入計算,比如碳排放雙控政策下企業采購綠證的成本,也應該屬于碳價的一個類型,應該在CBAM上進行核減;而對節能降碳技術的補貼,則屬于類似免費配額政策補助,可能會核增CBAM。

綜上,碳價上漲,并不能水漲船高地減少CBAM費用,降低產品碳排放,才是提升國際競爭力的主要方向。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9