編者按

在“中國加速邁向碳中和”系列文章中,我們暢想了2050年由電動汽車、氫氣煉鋼、光伏發電、綠色儲能等新能源元素主導的碳中和世界。這一愿景的實現意味著全球需要在2030年將人為產生的二氧化碳凈排放量較2010年減少約45%,到2050年達到凈零排放。面對目標與時間的雙重挑戰,碳中和轉型如箭在弦。在各國競相開展相關研究與落地工作之時,中國在2020年9月舉行的第七十五屆聯合國大會一般性辯論上提出了碳達峰碳中和目標。近日,兩份綱領性文件《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》與《2030年前碳達峰行動方案》接連發布,中國 “雙碳“行動路線圖逐步明確。這兩個文件重申了中國此前承諾的2030年碳達峰、2060年碳中和的雙碳目標,并提出具體的實施路徑和階段目標。

在此大背景下,麥肯錫中國區啟動了大規模碳中和轉型研究,聯合國可持續發展目標13“氣候行動”也被麥肯錫中國區納入履行社會責任的重點內容。基于麥肯錫全球可持續發展研究的豐富經驗,結合對中國社會、行業和企業的全面理解和深刻洞見,動員全球百余名專家的知識力量,開展橫跨各大主要工業板塊的碳中和轉型趨勢、對策和技術研究,我們希望通過種種努力,能為中國早日達成碳中和目標略盡綿力。

這是本系列的第七篇文章,我們將探究碳捕集利用與封存(CCUS)技術對中國碳中和轉型的意義,后續還將發布有關氫能的專題研究。我們非常歡迎各界專家同仁不吝賜教,您可在留言區提出寶貴意見,也可直接與團隊取得聯系。我們期待與社會各界共同推進綠色中國碳中和轉型之偉業。

推廣CCUS勢在必行

為實現1.5攝氏度的溫控目標,到2050年全球二氧化碳減排必須達到80%以上。碳捕集利用與封存(CCUS)是實現這一目標的必要技術手段,預計到2050年CCUS將抵消當前全球碳排放量的10%-20%。過去十年間,CCUS產能規模翻了一番。當前全球產能達到4000萬噸,約半數集中在美國。CCUS產能目前主要用于天然氣加工,自然界天然氣礦床可能含有大量二氧化碳,有些濃度甚至高達90%,在天然氣出售或進一步加工成為液化天然氣之前,必須使用CCUS技術將二氧化碳分離出來。未來將有約35個CCUS項目計劃在2030年前建成。如能按期建成達產,CCUS產能將較當前增加兩倍。

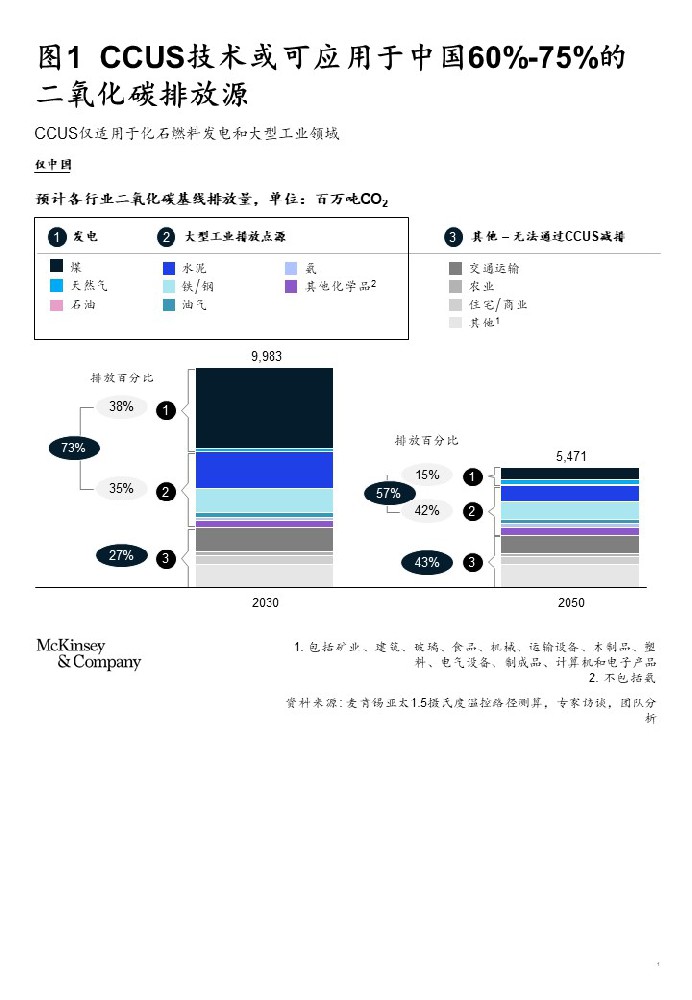

CCUS是中國實現1.5攝氏度溫控目標的關鍵技術抓手,可廣泛應用于各行各業,特別是占中國二氧化碳排放量的60%-75%的電力行業及減排較難的工業部門,CCUS更是不可或缺的技術手段(見圖1)。綜合考量麥肯錫1.5攝氏度情景分析的排放總額,以及其他抓手潛在的最大排放量,我們發現這些難減行業減排目標的35%-40%需要依靠CCUS等尚不成熟的技術加以解決。如果其他減排抓手的應用速度與規模不理想,就更需要CCUS來填補碳中和缺口。到2050年,CCUS年減排量要達到約14億噸二氧化碳,而當前產能僅100萬噸,應加快探索大規模應用手段。

根據我們的分析,到2050年,中國二氧化碳年度減排量需達14億噸,累計減排量約為190億噸。目前CCUS有三種推廣設想:1,勻速推廣,即保持均勻的增長速度推廣;2,有序過渡,即在2030年留出50%的緩沖,之后擴大規模;3,先慢后快,即在2030年留出75%的緩沖,之后擴大規模。

我們認為“先慢后快”可能是目前最合適的推廣路徑。在這樣的情景下,未來十年是規模化推廣CCUS應用的關鍵時期,在不超過碳排放預算的前提下爭取平穩順利推廣,最終實現累計捕集約190億噸的二氧化碳。短期來看,各行各業應當積極探索提高能效等經濟效益更好的抓手,將CCUS作為最后的手段。我們也需要明確一個重要卻容易被忽視的事實,即如果2030年各種負排放技術依然未見成熟,則需要更多地依靠CCUS來實現碳中和目標。

CCUS技術全鏈條和實施成本分析

CCUS全鏈條由二氧化碳來源、捕集、運輸、利用/封存這四個環節構成。我們分析了各個環節的主要技術及其可行性,并以封存為例,對CCUS全鏈條的實施成本進行拆解。我們認為,未來需要進一步探索降本抓手和收益機制,加快推動CCUS擴大部署。

捕集技術—排放源濃度

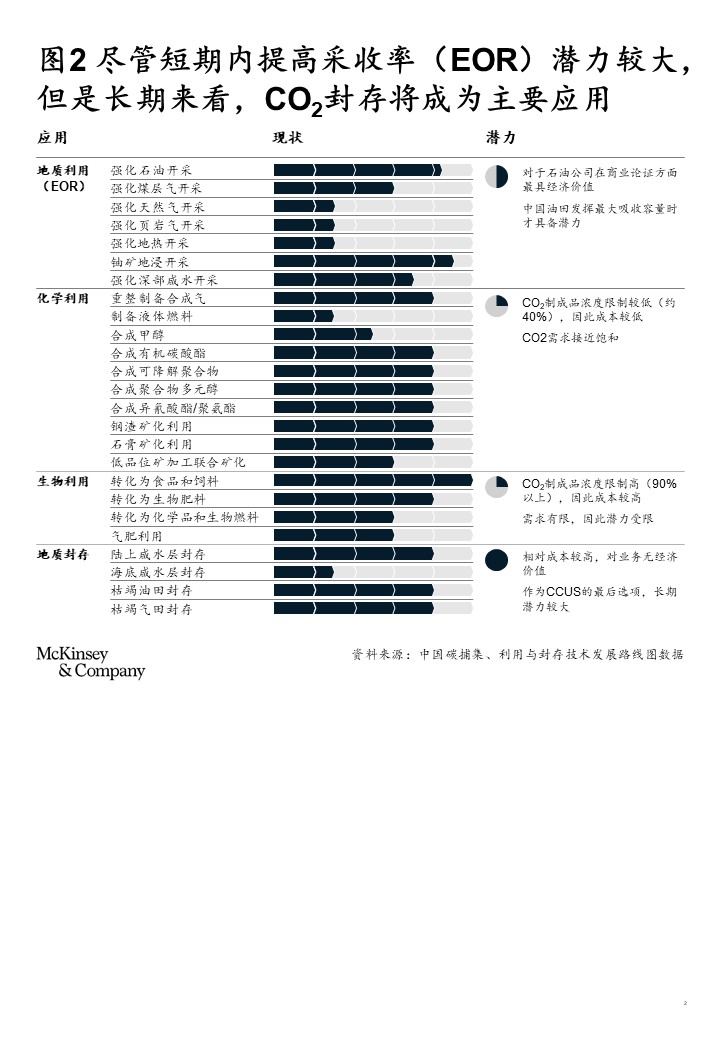

碳排放源的二氧化碳濃度決定了捕集化學方法,隨著二氧化碳濃度升高,捕集成本隨之降低。目前各類技術提供商正在加緊研發低濃度點源與直接空氣捕獲等化學方法。技術最為成熟的高濃度點源(50%-90%濃度的煙氣)主要來自乙醇、氨和天然氣加工的排放,無需化學方法,可通過脫水和壓縮設備實現碳捕集;低濃度點源(5%-15%濃度的煙氣),主要來自于大型減排難行業的點源,如發電廠和水泥廠,可通過化學溶劑、固體材料吸附劑、膜分離等捕集方法,其中化學溶劑捕集方法較為成熟;直接空氣捕獲是實現“負排放”必需的技術手段,從大氣環境中捕獲低濃度二氧化碳,可通過高溫堿性水溶液吸收再生、低溫固體吸附劑(TSA)再生、低溫液體溶劑(MSA)再生,目前技術尚不成熟(見圖2)。

捕集技術—捕集成本

捕集成本與二氧化碳排放源濃度成反比,目前僅5%的排放量同時具備技術和經濟可持續性,需要激勵措施與技術提升。高濃度點源在當前激勵政策下已具備經濟可持續性,但它們的排放量小于5%;低濃度點源在不斷出臺的激勵措施下將具備經濟可持續性;直接空氣捕獲將需要激勵措施以及技術提升才能實現經濟可持續性。

捕集技術—生產階段

根據碳排放源的不同,可以在生產過程的不同階段捕集二氧化碳。以發電廠為例,可通過燃燒前、燃燒后與富氧燃燒的方式段捕集二氧化碳。燃燒前捕集過程將燃料轉化為氫氣和二氧化碳的氣體混合物,促進清潔燃燒,并使二氧化碳被壓縮后能夠運輸;燃燒后捕集過程將二氧化碳從尾氣中分離,使用液體溶劑捕集二氧化碳;燃燒后捕集過程中的富氧燃料使用氧氣而非空氣作為燃料,使廢氣中產生高濃度的二氧化碳,便于分離。

運輸技術

管道是當前大量運輸二氧化碳最主要的選擇。在一定運輸距離(650公里)內,管道運輸具有成本優勢。美國擁有約6500公里二氧化碳管道,約占全球總長度的85%,而這一長度遠不足以滿足減排目標下的CCUS管道運輸需求。預計到2050年,所需的CCUS二氧化碳運輸管道長度大約是當前的100倍。預計未來通過一體化CCUS項目,可建立起囊括多個排放點源、匯集點和封存點的二氧化碳運輸網絡。一旦形成規模經濟效應,可降低單個參與項目的門檻與成本。當前,美國正在研究將自身現有的天然氣、合成氨、乙醇等基礎設施與未來建設的二氧化碳管道相結合可能釋放的潛力。船舶運輸是長距離運輸的一種新興替代選擇,當前主要應用于食品級液態二氧化碳的運輸。鐵路與卡車可用于少量運輸二氧化碳,其較大的應用潛力在于將二氧化碳配送到終端市場。所有的運輸方式都需將二氧化碳加壓壓縮,當前液態和超臨界流體二氧化碳運輸正在成為遠距離儲存獲取的手段。

利用技術

降低CCUS技術實施成本的關鍵在于找到合適的利用技術。我們分析了各類CCUS利用技術可能實現的二氧化碳減排量(見圖3),包括提高石油采收率技術(Enhanced oil recovery, EOR,當前主要應用在陸上)、化學利用技術和生物利用技術。目前行業正在衍生新的技術發展趨勢,包括諸如在離岸海上油田中開發EOR項目和利用二氧化碳直接合成淀粉等。在各類利用技術的應用上,我們的主要判斷如下:EOR具有經濟價值,因而被認為是短期內更可行的方案。然而油價下行壓力可能影響相關需求,預計EOR需求會在2035-2040年達到頂峰,隨后下降。化學利用技術包括在化工生產過程中使用二氧化碳,如有機碳酸鹽、煤化工等,對二氧化碳終態濃度的要求較低(約40%),因而成本更低,有進一步研發的潛力;我們也觀察到化學利用技術的需求正在逐步增加,但仍無法充分消化大量的二氧化碳排放。生物利用技術將二氧化碳用于食品和飲料生產,但由于對二氧化碳終態濃度的要求較高(濃度約90%以上),因而成本更高、需求較少。

封存技術

無法被利用的二氧化碳,則需要通過封存技術進行埋存。然而就目前來看,封存技術對于企業來說成本極為高昂,且沒有經濟價值,需要政府出臺相關政策進行激勵。同時,實施封存需要合適的地質條件,因此合適的封存地點以及容量可能是天然限制因素。我們分析了可能的封存地點,枯竭油田封存、枯竭氣田封存和陸上咸水層封存是潛力相對較高的選幾個選項。其中,枯竭油田封存和枯竭氣田封存地點多集中于中國北部和東部地區,且油田和氣田大多相鄰,預計封存總容量是CCUS總需求量的30%。枯竭油田封存以及枯竭氣田封存實施額外成本較少,是較成熟的技術流程,在運用EOR技術充分捕獲采收潛力后,EOR現場最終往往留作直接封存,且油氣公司為相關地塊和設施的所有者,易于施行管理。

然而需要注意的是,油氣田封存可能存在一定的泄漏風險,多是由于油氣田的設計和開采方式所致,例如油井、裂縫可能發生泄漏。陸上咸水層封存空間更大、更分散,在西南、中國中部等地區應用潛力更大,同時可能更適合布局分散的行業板塊,例如水泥行業。陸上咸水層封存具有廣闊的應用潛力,預計封存總容量是CCUS總需求量的50-70倍。然而陸上咸水層封存不確定性也更高,運輸和封存設施可能需要第三方運營商進行投資和管理;同時,土地用于高濃度二氧化碳封存的相關法規和申報流程復雜,當前在中國僅有一項試點。另外,陸上咸水層封存需要考慮地質構造穩定性,不同地區的封存適宜程度存在差異,適宜性高的地區泄漏風險相對較低。

降本抓手

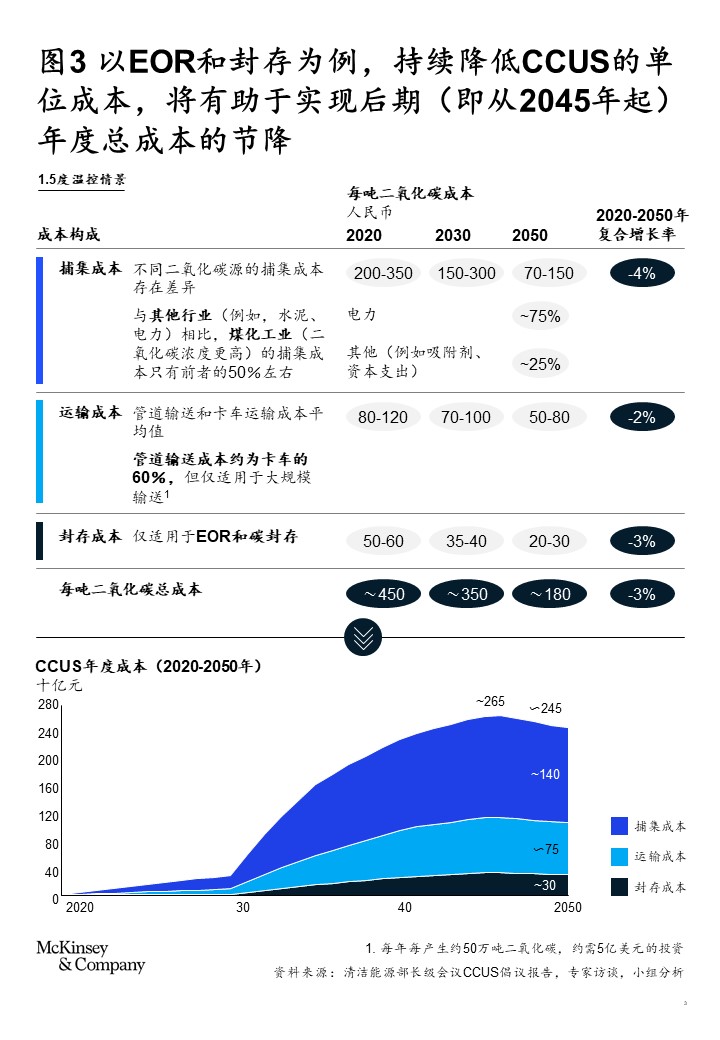

我們的成本拆解分析發現,CCUS的成本主要集中在捕集環節,且隨著需求量的擴大,2030年后成本將會大幅上升。為擴大CCUS的應用規模,亟需進一步研究降本抓手,包括開發第二代碳捕集技術、降低電力成本、形成規模經濟效應、優化封存點規劃、合理利用社會資源等。其中,我們認為潛力最大的降本抓手為降低電力成本、提高能源效率和利用規模經濟,通過降低單位二氧化碳耗電量和用電成本,實現在捕集環節顯著降本;同時利用規模經濟效應優化封存點規劃,能夠進一步降低運輸和封存成本。在相對樂觀的情景預測下,CCUS成本可能降低30%-40%。

CCUS技術在中國的投資

在中國投資布局的CCUS主要分為三種類型:具有經濟價值的EOR項目、“綠色煤電”試點項目和新興技術試點項目。當前CCUS項目已在中國落地近30項,其中大部分是以油氣公司為投資主體的EOR項目。如當前在建的齊魯石化—勝利油田CCUS項目為全國首個百萬噸級CCUS項目,預計2021年底投產,建成后齊魯石化可將捕集的二氧化碳運送至勝利油田進行驅油與封存。

當前一系列CCUS試點項目正在涌現,如綠色煤電試點項目的投資主體主要為中國大型發電集團及其所屬的投資機構,如2021年年初剛建成受電的由國家能源集團投資的國華錦界電廠15萬噸/年的碳捕集與封存的全流程示范項目,目標是使煤炭發電達到二氧化碳和污染物的近零排放,并提高“綠色煤電”系統的技術經濟性,為商業化做技術準備。

新興技術項目投資主體更為多樣化,當前仍處于研究階段,尚不具有經濟性,主要為未來投資主體自身的碳中和轉型進行技術試點,或為二氧化碳的下游應用做技術試點與研究。例如海螺集團蕪湖白馬山水泥廠5萬噸/年的CCUS項目將生產高濃度二氧化碳產品,應用于焊接、食品保鮮、干冰生產、激光、醫藥等領域。此外,中國科學院天津工業生物技術研究院近日也公布了以二氧化碳為原料,不依賴植物光合作用,直接人工合成淀粉的成功實驗。

CCUS技術的宏觀實施路徑

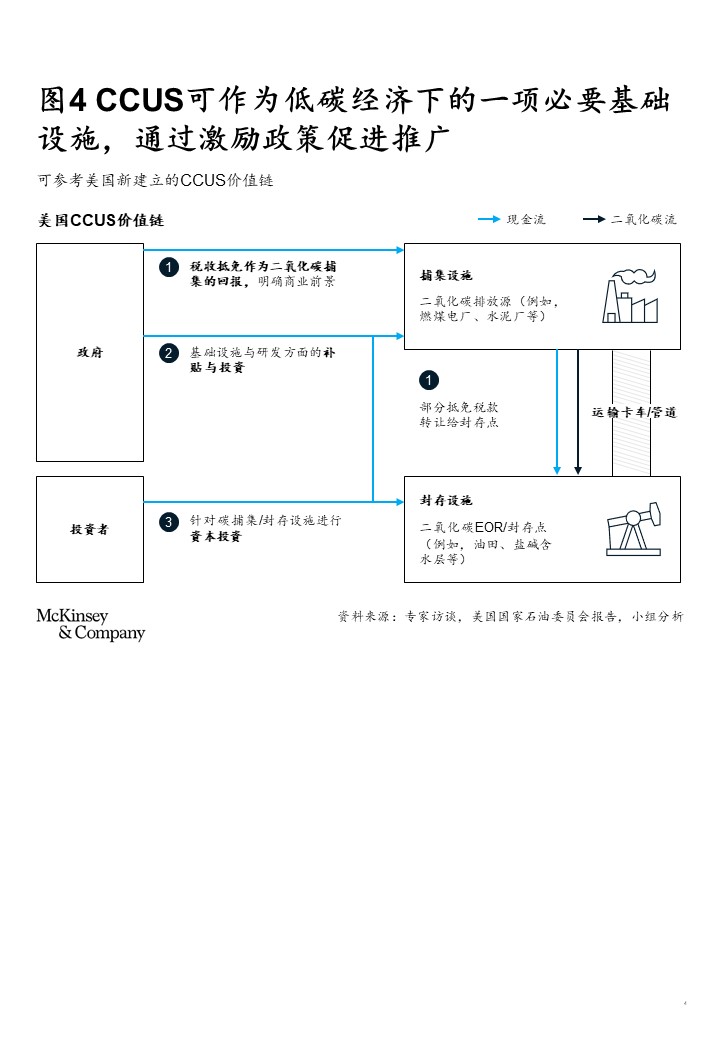

我們認為,未來CCUS可能成為碳中和轉型下的一項必不可少的技術選項,需要政策激勵,與企業產生合力、加速推廣。我們分析了美國如何建立推廣CCUS價值鏈的應用案例,希望可以為中國業界提供有效參考(見圖4)。

在美國應用案例中,燃煤電廠等二氧化碳排放方致力于建設大規模碳捕集設施,以期獲得政府提供的碳稅抵免;油田等碳封存點通過收集二氧化碳進行EOR/封存部分減免稅款從而獲益。此外,政府還對管道等基礎設施投資以及CCUS技術研發提供補貼,并設計合適的監管框架以推動CCUS項目的開展。企業和外部投資者則可通過投資CCUS項目,換取稅收抵免等穩定收益。

參考美國的應用案例,我們為全國范圍的CCUS推廣設計了“三步走”路徑:

行業試點期(2021-2030):適當的政策機制(例如補貼及碳稅)和切實的經營環境保障,可為CCUS項目創造經濟激勵和可持續的商業前景。同時,相關部門應基于2050年減排目標,評估CCUS設施和研發方面所需的投資,盡早開展資源規劃與鋪排。

地區推廣期(2031-2040):各地區根據行業結構和可用資源,制定自己的CCUS發展路線圖;同時,對于CCUS的應用加大相關支持(例如,補貼、政策支持),推動應用提速。

全國應用期(2041-以后):企業識別潛在的資源整合機會(例如CCUS企業、輸送管道等)后,向價值鏈外圍延伸拓展以捕獲成本協同效益;在逐步取消部分CCUS補貼后,應學習其他地區商業模式的成功經驗,并有序推動CCUS在全國的部署。

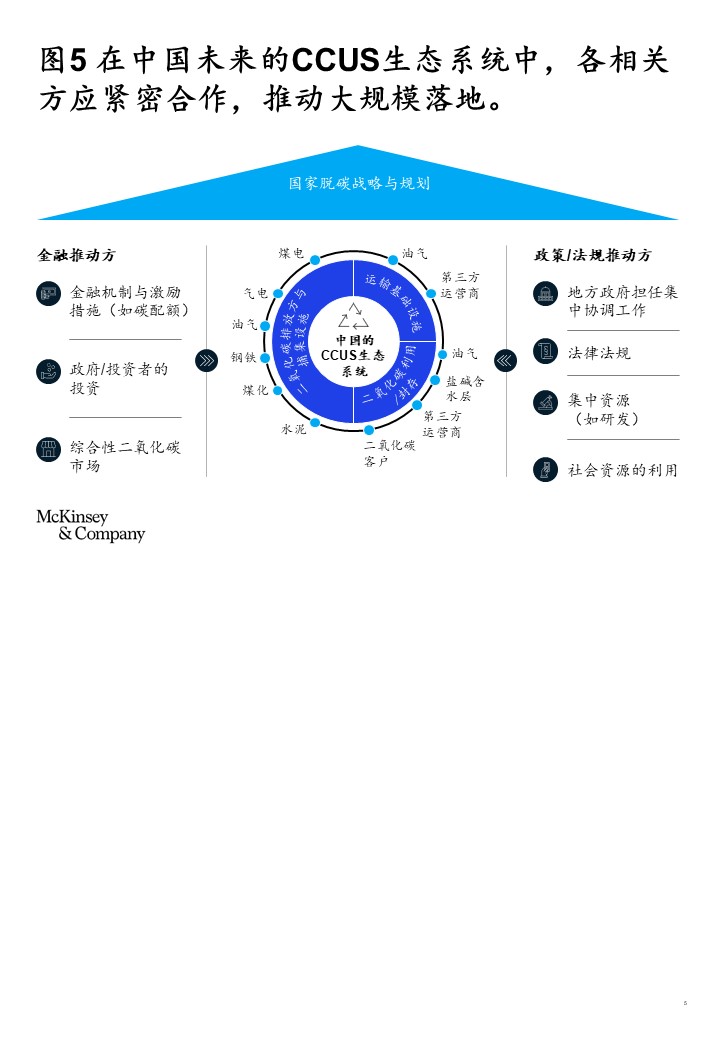

在中國未來的CCUS生態系統中,各方應通力合作、持續探索與調整校準適合中國的成本實施路徑,推動CCUS大規模落地(見圖5)。首先,應根據本地適宜的地質條件確定具體CCUS實施路徑。其次,應建立多種機制協同各部門為CCUS的有序實施鋪路。例如,建立商業機制如CCUS專項補貼、碳稅和安全法規等其他支持機制為CCUS的部署營造良好的環境;同時可通過碳市場調節對于企業排放配額的分配和交易,對于CCUS項目的實際減排量計入信用在碳市場上交易。征收碳稅有助于將減排成本轉移至制造環節,從而為上游減碳提供激勵。最后,建立跨行業、跨國界合作的CCUS生態圈,使政策制定者與企業開展有效對話;聯合各方,集中資源,實現協同增效。可以積極與歐洲及美國相關部門和企業開展合作交流,共同促進CCUS的成本降低以及碳中和目標的實現。企業則需要在政策框架下密切關注CCUS相關政策動向與技術進展,積極探索二氧化碳利用的新商業模式,在碳中和轉型大勢中先人一步抓住機會。對于有一定資金基礎的大型電力、油氣企業,應積極與高校和科研單位開展CCUS試點,力爭成為國際一流的CCUS服務提供商。

實現“零碳中國 ”,需要持之以恒的關鍵舉措與實際行動。我們認為,碳中和轉型早已不是“可選項”,而是如箭在弦的“必選項”。我們希望通過這一系列的文章提供思路和洞見,觸發更多思維激蕩和觀點碰撞,與社會各界協力構建零碳社區,推動各方共同努力實現深度變革。

接下去我們還將就氫能技術展開深度論述。歡迎行業同仁與我們交流觀點,或直接與團隊取得聯系。

作者:

華強森(Jonathan Woetzel)是麥肯錫資深全球董事合伙人及麥肯錫全球研究院聯席院長,常駐上海分公司

汪小帆是麥肯錫全球董事合伙人,常駐上海分公司

克林特·伍德(Clint Wood)是麥肯錫全球董事合伙人,常駐休斯頓分公司

阿拉什戴爾·漢密爾頓(Alastair Hamilton)是麥肯錫全球董事合伙人,常駐休斯頓分公司

廖緒昌是麥肯錫全球副董事合伙人,常駐香港分公司

本文作者感謝馮梓君、高雅、黃逸楠、李星澤、李雅婷、李英、廖建凱、林天惠、盧奕丞、王循、王家駿、謝瑢、楊旭晨、姚宇涵、葉婧文、于冰清、袁子葳、張明亮、趙佳茵對本文的貢獻。(排名按照姓氏順序)

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9