來源:老汪聊碳中和

CBAM焦慮不止中國,看看其它國家如何應對CBAM吧

文章開始前,提醒大家一句,現在的CBAM更準確的名字是EU CBAM。

CBAM填報業務最近風生水起,背后可能是一批企業的焦頭爛額。但歐盟CBAM不僅對中國有影響,疲憊不堪的時候看一下其他國家的應對方案,可能會有新的想法,當然,也可能頭更大。但現在頭大總好過將來的措手不及。

近期,國際排放交易協會(IETA)發布了一份關于世界各國對于歐盟CBAM反應的報告,并重點分析了一些國家的情況。我們一起來看一下。

CBAM改變了競爭力格局

我們通常會認為CBAM增加了出口成本,肯定是不好的事情,但并不絕對如此。

以前出口產品的競爭力受質量、價格等因素影響,現在多了一個碳排放,這并非對所有國家所有產品都是壞消息,因為競爭力這個詞,本身就是一個相對概念。有的國家可能因為碳排放比別的國家低,競爭力反而比之前上升了,如哥倫比亞、智利、英國、摩洛哥、柬埔寨等國。但像俄羅斯、哈薩克斯坦、印度、津巴布韋等國產品競爭力則出現明顯下降,中國競爭力略有下降,但不是很多。

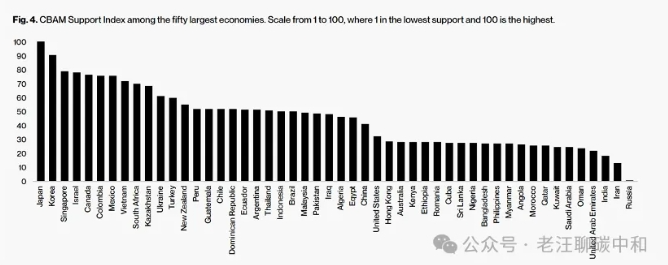

并不是所有國家都反對CBAM

中國總體來說對CBAM持反對態度,但并非所有國家都是,CBAM對不同國家的影響不同,那些創新潛力高、國內氣候政策完善的國家,受CBAM影響較小,會更有可能支持CBAM,比如日本、韓國、加拿大等。各國對CBAM的支持程度從強到弱排序如下:

各國對歐盟CBAM的幾種反應

譴責/抗議/向WTO上訴

理由包括,CBAM違反了《巴黎協定》共同但有區別的責任,違反了WTO的“非歧視”原則,是歧視性貿易壁壘,保護主義。

國家以巴西、中國、印度、南非為代表,四國組成“基礎四國”(BASIC group),并在COP28時向主席國提議,討論CBAM的單邊計算對公正轉型、消除貧困等議題的不利影響,但是主席國未予采納。此外中國就CBAM問題在WTO審議會上表示反對,印度也在考慮向WTO提起申訴。

擔憂

日本企業對價格及成本等數據的披露表示擔憂,韓國表示數據計算和報告具有挑戰性,中國表示出口成本會升上,并因此會造成損失。

抱怨、擔憂都是情緒上的,只能表明態度,但無法改變正在發生的事情,所以該應對還是要應對。

革故

澳大利亞:修訂自己的《安全機制》政策,將碳排放控制在基準之下。

加拿大:專家建議與歐盟簽訂雙邊協議,幫助加拿大出口商規范加拿大的碳價機制如何與歐盟的CBAM互動。

中國:碳市場擴容;碳足跡管理體系、碳足跡背景數據庫的籌備建立。

印度:計劃向出口商征稅;尋求各種形式的減免,如自由貿易協定;2023年引入碳信用交易體系(CCTS),但要到2025-2026年才開始運行。

日本:2022年建立綠色轉型聯盟,采用基線-信用體系,作為對聯合信用機制(JCM)的補充;2026年將建立強制國家碳市場。

南非:2019年設定碳稅,2022年出臺氣候變化法案,每五年設定行業減排目標。

韓國:2022年計劃對國家碳市場進行改革,其中一個主題就是如何符合歐盟CBAM。

土耳其:受歐盟CBAM影響,制定政策時對氣候變化的考慮逐漸增多。COP26上宣布建立國家碳市場,稱CBAM的“威脅”在該決定中起到了重要作用。

美國:最初計劃進行碳稅調整,但方案沒有通過。將重點關注與歐盟簽訂的可持續鋼鐵和鋁協議。

鼎新

澳大利亞:建立自己的CBAM,2024年10月完成可行性評估。

加拿大:2021年就加拿大CBAM的建設問題征求意見,但沒有下文了。

英國:UK CBAM將參照EU CBAM進行設計,將于于2027年開始運行,覆蓋的行業包括鋁、水泥、陶瓷、化肥、玻璃、氫、鋼鐵。

美國:2022年6月,公布《清潔競爭法案》(CCA)草案,是另一種形式的碳關稅,2024年開始實行,2024年和2025年覆蓋21個行業的產品,2026年起,征收范圍將進一步延伸。

所以,像ETS一樣,在說CBAM的時候前面也要冠上各個國家的名字了,除了EU CBAM,還有AU CBAM,UK CBAM,CA CBAM等等。

從上面各種應對方式來看,CBAM的問世雖然各國都經歷了陣痛,但總體還都是在想辦法積極調整應對的,這也是CBAM對減緩氣候變化帶來的整體積極影響。

再有我們可以看到像日本、韓國這類的國家雖然有擔憂,但是是不抗拒歐盟CBAM的,反復提到的優勢是創新潛力和國內的氣候政策,對企業來講,政策層面的東西左右不了,但可以側重創新能力的培養,創新意味著靈活的應變能力,有了新情況可以及時調整。

最后就是要重視歐盟在國際上的示范作用,EU CBAM開始之后,其他國家也陸續準備啟動各自的CBAM,以后可能更多,這種情況下,尤其對出口企業來說,如何布局自己在不同國家的產品,識別自己的競爭優勢,成了變局中生死存亡的問題。

由此衍生出來的一點就是人才、數據儲備,一個歐盟已經讓很多企業一個頭兩個大了,再來三五個其他的,數據填報也是少不了的,如何及時掌握規則,應對規則,都是企業不得不考慮的問題。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9