中山大學(xué)袁文平教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合北京大學(xué)樸世龍院士團(tuán)隊(duì)等,旨在服務(wù)于國家“雙碳”戰(zhàn)略,在省級尺度開展了1980~2021年全部門的碳源匯通量核算,相關(guān)成果發(fā)表在Science Bulletin 2024年第1期上。

及時(shí)和準(zhǔn)確地核算全部門碳源匯通量是國家制定“雙碳”目標(biāo)實(shí)施路徑的關(guān)鍵。該研究基于多個(gè)人為源碳排放數(shù)據(jù)集和陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)過程模型,在省級尺度上核算了中國全部門1980~2021年的碳源匯通量,為國家和各省摸清碳源匯家底、因地制宜制定實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)政策提供理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐。

該研究的主要結(jié)論如下:

(1)人為源碳排放具有明顯的年際變化特征。能源和工業(yè)部門碳排放在過去42年中經(jīng)歷了緩慢增加(2000年之前)、急劇增加(2000~2010年)和趨于平穩(wěn)(2010年之后)的變化特征(圖1(a)和(b))。2021年能源和工業(yè)部門碳排放達(dá)127.7億噸CO2/年,是1980年同期水平的7.39倍。廢棄物部門碳排放很小,約為0.16億噸CO2/年(2010~2019年),但增速很快,是1980~1989年同期水平的117倍(圖1(c))。

圖1 中國能源、工業(yè)和廢棄物部門CO2排放量的長期變化

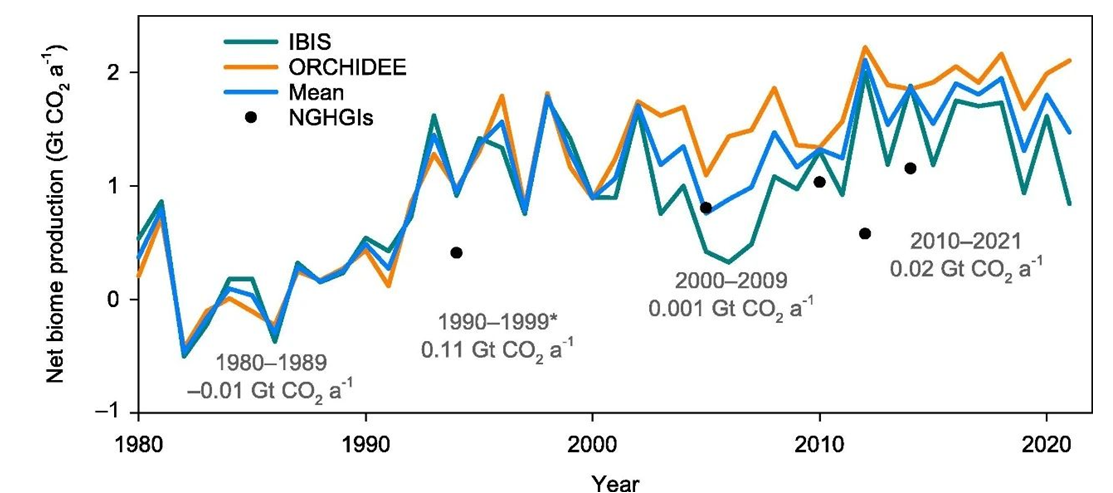

(2)中國陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯顯著增加。1980~2021年間,陸地生態(tài)系統(tǒng)平均碳匯強(qiáng)度為10.2億噸CO2/年,呈現(xiàn)顯著增加的趨勢,特別是在2000年之前得益于國家生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策,陸地碳匯快速增加(圖2)。2000年之后氣候變化的負(fù)面影響逐漸凸顯,削弱了土地利用和大氣CO2濃度上升的促進(jìn)作用,陸地碳匯整體呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢。

圖2 中國陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯強(qiáng)度的長期變化趨勢

(3)陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯抵消部分人為源碳排放。全國平均而言,最近10年陸地碳匯抵消了14.69%的人為源排放量(圖3(a))。在不同省份,陸地碳匯的抵消貢獻(xiàn)存在很大差異。其中,西藏和青海的陸地碳匯抵消了其全部人為源碳排放,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。然而,有14個(gè)省份其抵消比例不足10%,各省需因地制宜制定實(shí)施碳中和模板的實(shí)施路徑。

圖3 陸地生態(tài)系統(tǒng)碳匯抵消人為源碳排放的比例

特別聲明:本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的所有內(nèi)容,均已署名來源與作者,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除。凡來源注明低碳網(wǎng)的內(nèi)容為低碳網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載需注明來源。

- 《中國可再生能源綠色電力證書百問百答(2025 年版)》發(fā)布

- 3 月 24 - 28 日全國碳市場成交數(shù)據(jù)及價(jià)格行情

- 我國首個(gè)系統(tǒng)性產(chǎn)品碳標(biāo)識認(rèn)證制度文件發(fā)布,助力綠色轉(zhuǎn)型

- 日韓跨境碳出口計(jì)劃引爭議,CCS 技術(shù)面臨多方質(zhì)疑

- 英國發(fā)布《海運(yùn)脫碳戰(zhàn)略》,設(shè)定航運(yùn)減排目標(biāo)

- 無錫市零碳園區(qū)建設(shè)三年行動(dòng)方案(2025—2027 年)

- 多系統(tǒng)供應(yīng)鏈凈零排放的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略

- 天津開展 2024 年度碳排放管理工作,推進(jìn)相關(guān)企業(yè)報(bào)告核查與履約

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9