2023年11月9日,碳捕集與封存研究院發布最新年度報告,指出全球各階段二氧化碳捕集與封存(CCS)商業項目總數量達到392個、總捕集規模達到3.61億噸/年。其中,火電行業CCS項目大幅增加,數量達到53個、總捕集規模超過1億噸/年。

2023年9月13日,全球已投運的規模最大的煤電CCS項目——美國德州140萬噸/年的佩特拉諾瓦(Petra Nova)項目,在停運三年后正式重啟,給其它規劃中的煤電CCS項目注入了新的信心。

那么,煤電CCS項目能否進一步走向大型化?下一個里程碑又在哪里?帶著這些問題,本文聚焦美國北達科他州米爾頓電廠(Milton R. Young Station)400萬噸/年CCS項目,試圖通過追溯歷史、分析現狀,撥開煤電機組全煙氣量碳捕集與封存一體化項目的迷霧。

一、電廠基本情況

北達科他州是美國能源大省之一,能源產業一直是其經濟的主要支柱。北達科他州富產褐煤,約64%的電力來自煤炭,能源相關碳排放總量的67%也來自于煤。

圖1.米爾頓電廠全貌(圖片來自網絡)

米爾頓電廠(圖1)位于北達科他州奧利弗(Oliver)郡中心(Center)鎮。該電廠包括兩臺亞臨界燃煤機組:1#機組裝機容量27.2萬千瓦,1970年投運;2#機組裝機容量45.5萬千瓦,1977年投運。

雖然兩臺機組服役已經接近或超過50年,但似乎一點也沒有影響其正常運營,每年運行時間甚至超過8000小時,排放二氧化碳500-600萬噸。

米爾頓電廠是當地穩定電源的重要組成部分,目前由明科塔電力合作社(MPC)運營,燃料來自附近的BNI煤礦。

二、捕集工藝方案

2016年前后,MPC正式提出在米爾頓電廠開展大規模二氧化碳捕集的計劃,并給該項目取名為“Project Tundra”。

2018年2月,Tundra項目獲得美國能源部(DOE)600萬美元經費支持,明確針對2#機組開展全煙氣量碳捕集預前端工程設計(Pre-FEED)。同年11月,該項目獲得褐煤能源理事會(Lignite Energy Council)1500萬美元資金支持。

這一階段的重要任務之一是開展碳捕集現場測試。現場測試采用三菱重工(MHI)的“KM CDR”工藝及相應的“KS-1”溶劑,持續時間三個月。

測試過程發現捕集率從90%左右波動下降至70%左右,但相關報告認為這是由于沒有安裝溶劑回收裝置,且用于冷卻的湖水在測試期間溫度上升導致的。

2019年10月,DOE決定給予該項目二期資助,正式開展前端工程設計(FEED),總預算1306萬美元,其中聯邦政府資金982萬美元,地方政府資金324萬美元。

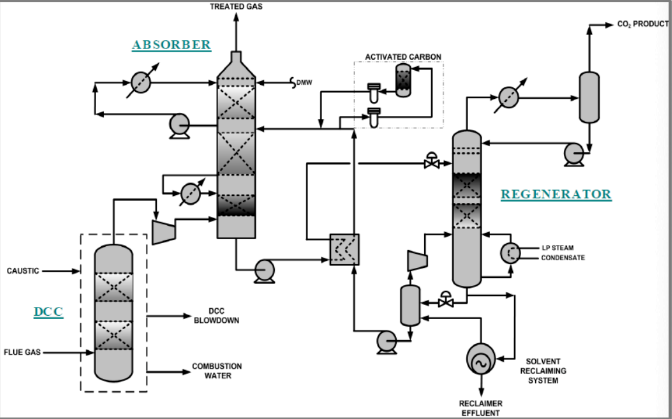

圖2.碳捕集工藝流程(圖片來自網絡)

前端工程設計采用福陸(Fluor)公司的經濟胺(Econamine)捕集技術(圖2)。該工藝與傳統MEA法相比,再生蒸汽用量減少30%、電耗降低20%、溶劑損失減少50%。

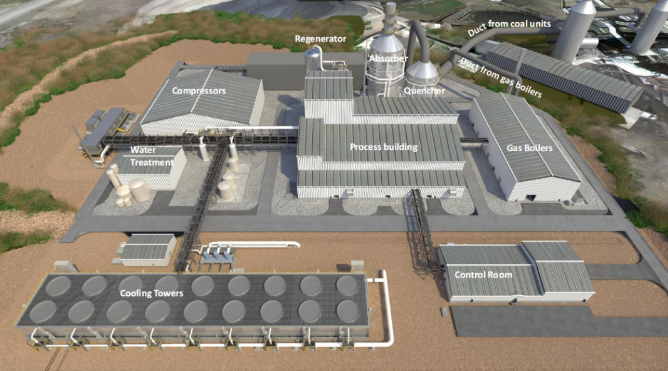

碳捕集工藝包括預處理、吸收、解吸等主要過程。捕集工廠緊鄰電廠西南側布置(圖3)。

預處理采用兩級直接接觸冷卻器(DCC),進行煙氣冷卻和SO2去除。吸收塔(Absorber)采用級間冷卻工藝。再生塔(Regenerator)采用貧液閃蒸/蒸汽壓縮工藝。溶劑維護系統(Solvent maintenance system)用于去除熱穩定性鹽(HSS)和其它非揮發性降解物質。

圖3.碳捕集區域布置(圖片來自網絡)

再生熱源方面,項目設計比較了耦合蒸汽循環及新建天然氣鍋爐兩個方案。Pre-FEED階段研究認為兩者經濟性差別不大,但FEED階段發現天然氣鍋爐方案成本顯著增加。盡管如此,天然氣鍋爐方案依然更靈活、風險更低。

2023年6月,MPC與包括MHI在內的多家公司達成新的協議,再次明確在該項目中采用“改進KM CDR”工藝及相應的“KS-21”溶劑。

三、地質封存方案

Tundra項目的二氧化碳去向,最初考慮是驅油(EOR)。因為在離它約50公里的梅瑟(Mercer)郡比烏拉(Beulah)鎮,就坐落著著名的大平原合成燃料廠(Great Plains Synfuels Plant)。這個1984年投產、每年生產15億標方天然氣、排放約340萬噸高濃度二氧化碳、美國現存唯一的煤制天然氣工廠,自2000年起即通過一條長度330公里、直徑14英寸的管道每年向加拿大薩省(Saskatchewan)韋伯恩(Weyburn)油田輸送約200萬噸CO2用于驅油。

隨著時間的推移,咸水層地質封存逐漸成為更現實的選擇。基于DOE資助的“大平原CO2減排伙伴計劃”(PCOR)的前期研究,該區域被證實擁有得天獨厚的地質封存條件。

2017年,與Tundra捕集項目配套的400萬噸/年CO2地質封存項目,正式被DOE納入“碳封存保證設施計劃”(CarbonSAFE)二期資助范圍,總預算1655萬美元,其中政府資金900萬美元,配套755萬美元。

隨后,該項目由北達科他州大學能源與環境研究中心(EERC)牽頭,分別在大平原合成燃料廠附近、米爾頓電廠附近打了兩口探測井,并相應開展了三維和二維地震勘探工作。

根據從探測井獲得的巖芯、水質等信息,結合地震勘探結果和歷史數據,項目完成了120公里x120公里范圍內的地質建模與二氧化碳注入情景模擬。

巖層物理模擬研究表明,目標儲層、次選儲層、非儲層的孔隙率分別為26%、12%和5.0%,滲透率分別為315.1、6.5和0.04毫達西,目標儲層深度約80米。

數值模擬還表明,連續注入25年后,CO2羽流波及范圍約27平方公里,停止注入25年后波及范圍小幅擴大至32平方公里。可以看出,目標區域地下儲層性質極其優異,非常適合開展二氧化碳地質封存。

2020年,DOE繼續將該項目納入CarbonSAFE計劃三期,總預算2493萬美元,其中政府資金1697萬美元,配套796萬美元。工作重點圍繞米爾頓電廠開展,并追加打了一口更深(3140米)的探測井(圖4)。

圖4.探測井鉆井作業(圖片來自網絡)

結果表明,地下1500米左右的第一儲層(Brook Creek)厚度約76米、孔隙率2%-27%、滲透率0.06-2690毫達西;地下2800米左右的第二儲層(Black Island)厚度約55米、孔隙率3.4%-15%、滲透率0.03-2060毫達西。項目還采用氯化鉀溶液測試了上述兩個儲層的可注入性和突破壓力。

最終,該項目設計了“3口注入井+1口監測井”的布井方案(圖5)。其中,兩口注入井進入第一儲層,第三口注入井直達更深的第二儲層。監測井則延伸至第二儲層。

圖5.碳封存布井位置(圖片來自網絡)

2021年5月,MPC正式向北達科他州政府提交了開展永久碳封存的第VI類井申請,涉及材料多達1100頁。

2022年1月,北達科他州工業局(NDIC)正式批準了二十年內1億噸的封存容量申請。

2022年4月,該項目提交的封存監測報告核查(MRV)計劃也獲得批準;MPC進一步與Summit Carbon Solutions公司達成合作協議,共同開發該項目的封存設施。

2023年10月,NDIC追加批準了二十年內1.22億噸封存容量申請,使得該項目獲批的二十年儲備總封存容量達到2.22億噸。

目前,該項目已基本完成三期主要任務。2023年8月,項目編制和提交了環境影響評價報告,目前正在等待批準。

四、技術經濟分析

先看建設投資。最近的公開資料顯示,米爾頓電廠400萬噸/年CCS項目總建設投資20.15億美元,其中捕集部分19.38億美元、封存部分0.77億美元。

就捕集部分而言,捕集車間基本投資7.45億美元,工廠直接配套3.3億美元,外圍相關3.07億美元,業主基本費用2.0億美元,EPC應急費用3.56億美元。

再看運營成本。公開資料顯示,米爾頓電廠400萬噸/年CCS項目建成投運后,碳捕集直接運營成本20.57美元/噸。其中,天然氣成本占比41.3%,電力成本占比23.9%,溶劑藥劑成本占比21.5%,原水廢水處理等成本占比9.6%,人工成本占比2.9%,天然氣成本占比41.3%,其它0.8%。

綜合考慮二十年生命周期建設資金成本和一體化運營成本,該項目碳捕集、運輸與封存全成本為80.6美元/噸。

有意思的是,米爾頓電廠碳捕集項目的建設投資估算歷經多次調增,從早先的10億美元,調整至14.5億美元,再到目前的19.38億美元,幾乎翻了一倍。

2023年5月,項目運營方向DOE“碳捕集示范項目計劃”申請3.5億美元經費支持,目前暫未有明確決定。另一方面,北達科他州清潔可持續能源署(CSEA)已經明確為該項目提供2.5億美元低息貸款支持。

五、小結與啟示

米爾頓電廠400萬噸/年CCS項目能否推進實施,最后決定預計于2024年上半年做出,還存在一定不確定性。但作為一個典型的煤電機組全煙氣CCS項目,它具有自己顯著的優勢與特點。

一是地質封存條件優越。米爾頓電廠周邊的目標封存儲層的滲透率等關鍵指標與挪威Sleipner海上封存項目接近,遠優于我國鄂爾多斯盆地等通常被寄予厚望的潛在大規模碳封存區域。

二是政府支持力度極大。美國能源部、州政府以及相關煤炭組織在項目開發過程中給予了大力支持,提供了總額近8000萬美元的全部資金支持,促成了該項目奠定推進實施的必要技術與行政許可基礎。

三是項目估算成本較高。該項目綜合成本接近美國政府制定的85美元/噸的補貼水平,除了項目設定的運營時間較短(20年)外,不排除運營方為了獲取政府后續資金支持而策略性高估成本的可能。

相較于美國,我國適時推進煤電機組全煙氣量CCS項目具有更加重要的戰略意義,但整體技術水平與工作基礎差距較大,多方面工作需要加強。

一是加強優質地質封存資源勘探識別。米爾頓電廠項目單井設計注入量為100-200萬噸/年,遠高于國內陸地封存10-50萬噸/年的設計范圍,凸顯了威利斯頓盆地的碳封存資源優勢。在我國加強優質碳封存資源的勘探開發,有利于降低封存成本、提高封存安全性與公眾接受程度。

二是加強低成本燃燒后碳捕集技術開發。米爾頓電廠項目表明,捕集成本在煤電CCS項目總成本中占比極高。與美國煤電機組超期服役、碳捕集改造窗口期有限不同,我國煤電大規模加裝碳捕集設施預期跨度較長,因此有必要、有時間開發先進燃燒后碳捕集技術,降低CCS總體成本。

三是加強CCS項目開發保障制度建設。米爾頓電廠項目涉及的行政審批均有清晰的依據,表明美國建立了適應CCS大規模應用的完善制度體系。相應地,我國也有必要盡快建立完善永久地質封存許可、地下空間開發權分配、監測報告核查等制度體系,為推進大規模CCS項目提供保障。

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9