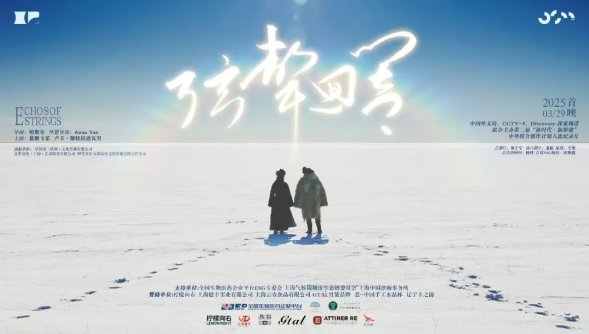

第二屆"新時代·新影像"中外聯合創作計劃入選紀錄片《弦聲回響》全球首映禮,3月29日在上海外灘中心隆重啟幕。這部由國務院新聞辦公室等國家級機構指導,中國外文局與Discovery探索頻道聯合制作的人文紀錄片,以鄂溫克民歌非遺傳承為切入點,在悠揚的草原琴聲中鋪展開一幅民族文化與生態智慧交融的瑰麗畫卷。首映式現場,上海氣候周城市生態鏈委員會作為特邀嘉賓,與全國生物醫藥ESG專委會等百余家機構,共同開啟了一場跨越國界、融通文脈的可持續發展對話。

PART 01

弦鳴啟幕 生態新聲

在鄂溫克族藝術家烏日娜穿透時空的呼麥聲里,全國政協委員黃綺揭開了首映序幕:"當非遺傳承人撥動琴弦時,震顫的不僅是琴弦,更是人與自然千年對話的和鳴。《弦聲回響》用鏡頭語言詮釋了民族文化中'敬天愛人'的生態哲學,這正是當代可持續發展亟需的文化基因。"這番致辭恰與紀錄片中牧民"逐水草而居"的生存智慧形成時空呼應,為后續氣候議題的探討埋下注腳。

PART 02

氣候公園 文化共鳴

01 上海氣候周執委會聯席主任鄒榮

上海氣候周執委會聯席主任鄒榮在觀影后表示,正如片中牧民通過民歌傳遞生態智慧,“氣候公園”也是將抽象的低碳數據轉化為可感知的文化符號。綠色場景可視化為互動藝術裝置時,氣候行動就擁有了《弦聲回響》般直抵人心的感染力。他特別指出,紀錄片中鄂溫克族"取之有度"的狩獵文化,與氣候公園倡導的"可持續生活美學"形成跨時空共鳴,這種文化賦能或是破解氣候創新瓶頸的密鑰。

02 上海氣候周城市生態鏈委員會秘書長田帥

上海氣候周城市生態鏈委員會秘書長田帥博士則從系統構建角度闡釋聯動價值,上海氣候周與聯合國訓練研究所繁榮聯盟上海中心、上海市城市設計與城市科學重點實驗室等發起“氣候與健康”行動,探索城市生態共生路徑。同時,聯合國訓練研究所等參與構建氣候城市公園標準體系,將可持續理念植入城市肌理。這些實踐與紀錄片傳遞的生態智慧共振,以跨領域協作回應氣候挑戰,讓傳統智慧煥發現代生命力。

03 上海氣候周城市生態鏈委員會副秘書長鐘建

上海氣候周城市生態鏈委員會副秘書長鐘建以"五線譜"為喻,將政府、企業、公眾、國際四方比作共振琴弦,奏響制度、創新、參與、協作的多維交響。這一理念與紀錄片中多民族文化共振的場景形成暗合——當各方行動如鄂溫克琴曲般精準咬合,氣候治理便產生了"萬琴和鳴"的穿透力。正如片中琴弦震顫傳遞生態哲思,五線譜思維正通過文化敘事,將抽象的氣候行動轉化為可感知的全球共鳴。

PART 03

弦繪生態 開啟新章

作為中外合拍紀錄片的新范式,《弦聲回響》首映禮開創性地將非遺展演、氣候研討、ESG對話熔鑄為文化行動場域。該片將作為聯合國氣候變化大會特別展映單元作品,攜中國生態文化智慧走向世界舞臺。

會議現場照片

特別聲明:本網站轉載的所有內容,均已署名來源與作者,版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。凡來源注明低碳網的內容為低碳網原創,轉載需注明來源。

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9